どうして三成は愛されているのでしょうか?

「石田三成って誰?」

「関ケ原の戦いの西軍総大将?」

私は今回娘に誘われて滋賀を巡るまで、石田三成のことを深く知りませんでした。

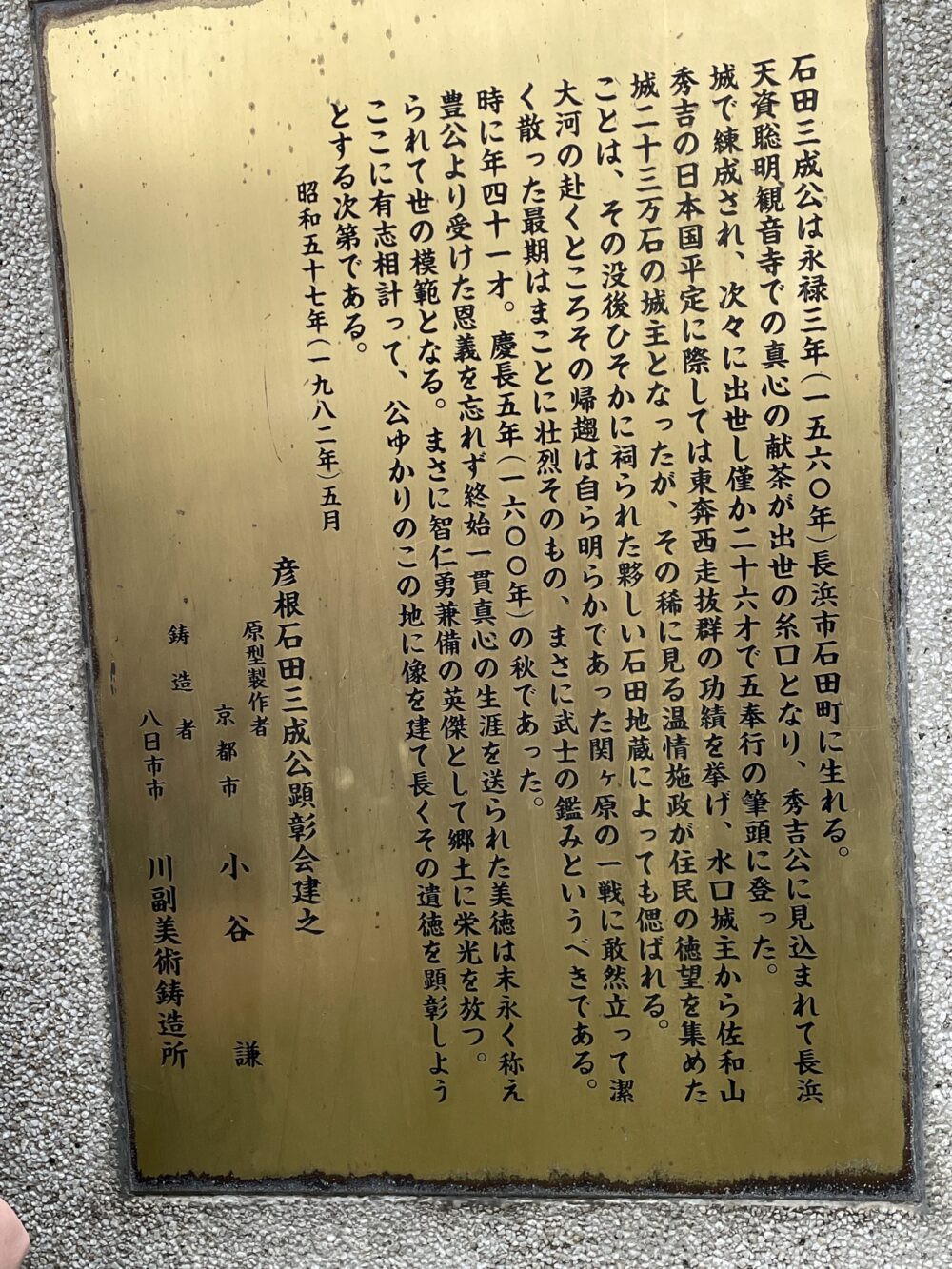

調べてみると、石田三成は豊臣秀吉を支えた誠実な知将。

立場の違う武将たちの思惑に振り回されながらも、自分が正しいと信じたことを最後まで貫き通した忠義の人です。

その姿を知ったとき、ふと「水五訓(すいごくん)」という水のように生きる教えが重なりました。

この記事では、私のように歴史の知識がなくても楽しめる、石田三成に敬意を抱ける滋賀の聖地巡りを、「水五訓」の言葉とともに、私自身の体験を通してご紹介します。

佐和山城跡とは

佐和山城(さわやまじょう)は、滋賀県彦根市の佐和山(標高約200m)に築かれた山城です。

戦国時代、近江の交通の要衝をおさえる拠点として重要視され、特に有名なのが石田三成が関ヶ原の戦いまで居城にしていたことです。

📜 【築城の歴史】

もともとは南北朝時代から存在したと伝わり、戦国時代には浅井長政の支配下を経て織田信長の家臣が管理。

その後、豊臣秀吉が北近江を掌握した際に、三成に与えたのがこの佐和山城です。

🔑 【立地の特徴】

・琵琶湖を見下ろす標高200mの山上に築かれた山城で、琵琶湖水運、近江平野の街道、関ヶ原方面の見張りが効く立地でした。

⚔️ 【関ヶ原の戦いと落城】

関ヶ原の戦い(1600年)で石田三成が敗れると、佐和山城もわずか半日で落城したと伝えられます。

「一夜で崩れた」とも言われますが、実際は徹底的に破却され、その資材や石垣の石が彦根城の築城に使われたとされる逸話も残っています。

🌿 【現在の佐和山城跡】

現在の佐和山城跡には天守や建物は残っていませんが、登山道や土塁、堀切の跡が当時の面影を伝えています。

麓には龍潭寺や、一部復元された模型・説明板があり、歴史好きやミツナリストの聖地として静かに人気です。

👉佐和山城跡のGoogleマップはこちら

👉佐和山城跡ハイキングコース入り口のGoogleマップはこちら

龍潭寺|苔の庭に供養される理

佐和山城跡のすぐそばには、井伊家の菩提寺である龍潭寺があります。

このお寺は苔むした枯山水と池泉式庭園が美しいんです。

👉龍潭寺の観光ガイドはこちら

👉龍潭寺のGoogleマップはこちら

佐和山城跡で感じたこと《三成と水五訓》

石田三成の姿に触れた時ふと「水五訓(すいごくん)」という教えを思い出しました。

「器に従い形を変え、濁まずして流るべし」

この言葉は、水のように柔軟でありながらも、自らを濁らせずに清く流れ続ける姿勢を説いています。

負けると分かっていても、信念を曲げなかった三成。

どんな逆風の中でも、自分が正しいと信じた道を貫いた彼の姿は、まさに“濁らぬ水”そのものだったのかもしれません。

『水五訓』は、水の性質にたとえて現代においても組織や人間関係の教訓として語り継がれています。

人としての生き方を教えてくれる訓話です。

🌿 水五訓の全文

1️⃣ 自ら活動して他を動かしむるは水なり

水は自ら動いて周囲を潤し、他をも動かしていく。➡ 率先垂範(自ら動き、周囲を導く)

2️⃣ 障害に逢いて激しくその勢力を百倍し得るは水なり

水は行く手を阻まれても勢いを増し、道を切り拓く。➡逆境を力に(壁があっても力に変える)

3️⃣ 常に己の進路を求めて止まざるは水なり

水は低い方へと流れ続け、どこまでも止まらない。➡ 不屈の探求心(進み続ける)

4️⃣ 自ら潔うして他の汚濁を洗い清濁併せ容るるは水なり

水は自分を清らかに保ちながらも、汚れを受け入れ、洗い流す。➡ 浄化と寛容(清らかさと受容力)

5️⃣ 洋々として大海を満たし発して雲となし雨と化し霧と変じ雪と輝きしかもその性を失わざるは水なり

水は形を変えても本質を失わず、海となり雲となり、雨・霧・雪へと姿を変える。➡本質不変(どんな形に変わっても失わない核)

進むべき道を自ら選び、障害に屈せず、形を変えても本質を失わない――そんな水のように生きた三成の姿を思うと、「潔く流れるべし」という言葉が、今も胸に響きます。

これは職場で日々頑張っている私たちにも通じるものです。

どんなときも柔らかく、澄んだ心で向き合っていきたいと思いました。

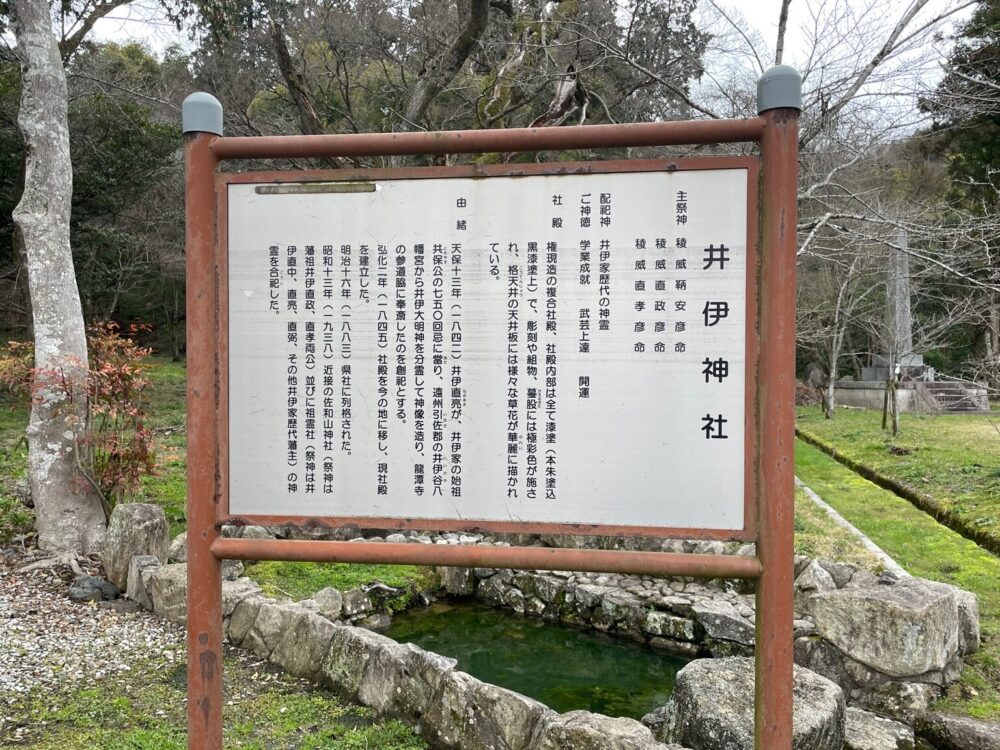

井伊神社|佐和山と彦根城をつなぐご縁

佐和山城は、関ヶ原の戦いで豊臣方として戦った石田三成が最後まで守ったお城です。

三成が去ったあとは、徳川家康の家臣である井伊直政(いい なおまさ)が佐和山を拠点としました。

井伊直政は、新たに彦根城を築く際に、佐和山城の石を材料として運んだと伝わっています。

つまり、彦根城には佐和山城の“名残”が今も息づいているのです。

彦根城を築いた井伊家は、江戸時代を通じて彦根藩の殿様として栄えました。

その井伊家のご先祖をお祀りしているのが、現在の井伊神社です。

石田三成の無念と、井伊家のその後の繁栄。

ふたつの歴史を見届けてきた場所に立つと、

過ぎ去った時代の物語が今も静かに伝わってくる気がします。

👉井伊神社の観光ガイドはこちら(Googleマップはこちら)

彦根城とひこにゃん

佐和山城の跡の石材などが活かされて築かれたと伝わる彦根城。

そのお城で、ふわふわの癒し担当「ひこにゃん」に会えます。

👉国宝彦根城の公式サイトはこちら

👉彦根城のGoogleマップはこちら

👉ひこにゃんのファンクラブはこちら

👉【ふるさと納税】「ひこにゃんファンクラブ」プレミアムPlus会員権 【令和7年分】はこちら

伊吹山ドライブウェイ|関ヶ原を想う

最後に向かうのは伊吹山。(Googleマップはこちら)

今も心に生き続ける推し

石田三成は、豊臣家を守るために負けると分かっていても理を貫きました。

引けば守れない。進んでも守れない。

その矛盾を背負って散ったからこそ、私たちは彼を忘れられません。

また会いに行きます。

行きたくなったら|推し活の旅へ

心が動いたら、ぜひ滋賀へ。

佐和山城趾の山道を踏みしめ、龍潭寺の苔庭で手を合わせてみてください。

琵琶湖を見渡す伊吹山の風に吹かれれば、三成の誠実な思いにそっと触れられる気がします。

そしてお泊りされる方へ。

旅の余韻をそのままお部屋でも味わいたい方は、

「ホテルサンルート彦根」にはひこにゃんルームや三成ルームがあります。

佐和山城跡や彦根城めぐりの後は、

思いを馳せながら特別なお部屋でゆっくり過ごしてみてください。

👉ひこにゃんルームへようこそ~オリジナルグッズ特典付き~(食事なし)

👉ひこにゃんルームへようこそ~オリジナルグッズ特典付き~(朝食付)

👉いざ出陣!新石田三成“義”の部屋宿泊プラン(食事なし)

👉いざ出陣!新石田三成“義”の部屋宿泊プラン(朝食付)