「アラフィフの女性が、中国を一人で旅するなんて大丈夫?」

多くの人は心配するでしょう。

実は私も、旅立つまで誰にも行き先を言いませんでした。

「拘束されたらどうするの?」

「臓器売買のニュースを見たよ」

「大気汚染や感染症が怖い」

……そんな言葉で、せっかく固めた決意が揺らぐのが嫌だったからです。

でも──

私の中にはずっと消えない“原点”がありました。

高校生の頃、ジョン・ローン主演の映画『ラストエンペラー』を観て、

「いつか紫禁城に行きたい」と心に刻んだあの日。

あの壮麗な宮殿の記憶が、ずっと胸の奥で静かに息づいていました。

そして年月を経て、中国時代劇を観るようになり、

私が本当に“会いたい”と思うようになったのは、乾隆帝――

芸術を愛し、文化を繁栄させた清朝の名君です。

死ぬまでにやりたいことリストに書いた一文、

「あの朕に会いたい」。(はい。あの朕ですよ)

その願いを叶える旅が、今回の北京一人旅でした。

去年訪れた上海では、アリペイが突然凍結されて不安な思いもしました。

それでも、「本物の紫禁城をこの目で見たい」という想いが勝りました。

そして実際に訪れて感じたのは、

「準備さえすれば、中国は思ったよりもずっと優しい国だった」ということ。

今回は、アラフィフの私が北京を一人で歩いて感じた「不安の正体」と「実際のリアル」をお伝えします。

中国一人旅は本当に難易度が高い?

「中国一人旅」と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは“ハードルの高さ”ではないでしょうか。

確かに、スマホ決済社会、外国語の壁、そして社会制度の違い――どれをとっても日本とは別世界です。

けれど、実際に準備を進めていくうちに気づいたのは、

「情報の選び方」が大切だということでした。

ブログやInstagram、YouTube、小红书(rednote)などを駆使すれば、

現地の最新事情や旅のコツは意外と詳しく調べられます。

北京の地下鉄はとても清潔で、クレジットカードをタッチするだけで乗車できました。

交通系アプリを使わなくても改札を通れるのは意外でしたし、車内も静かで落ち着いた雰囲気。

日本の都市部と比べても遜色ない快適さです。

さらに印象的だったのは、街のいたるところに設置された防犯カメラ。

“監視社会”という言葉をネガティブに感じていましたが、

現地ではむしろ、「見守られている安心感」の方が大きく、

全体的に秩序が保たれていました。

とはいえ、私はリスク回避のため、夜の街歩きはしないと決めていました。

無理をせず、昼間の観光に集中したことで、心から安心して旅を楽しめたと思います。

「難しそう」「怖そう」と思っていたことの多くが、行ってみると“過去のイメージ”だった。

それが、私が実際に体験してわかった現実でした。

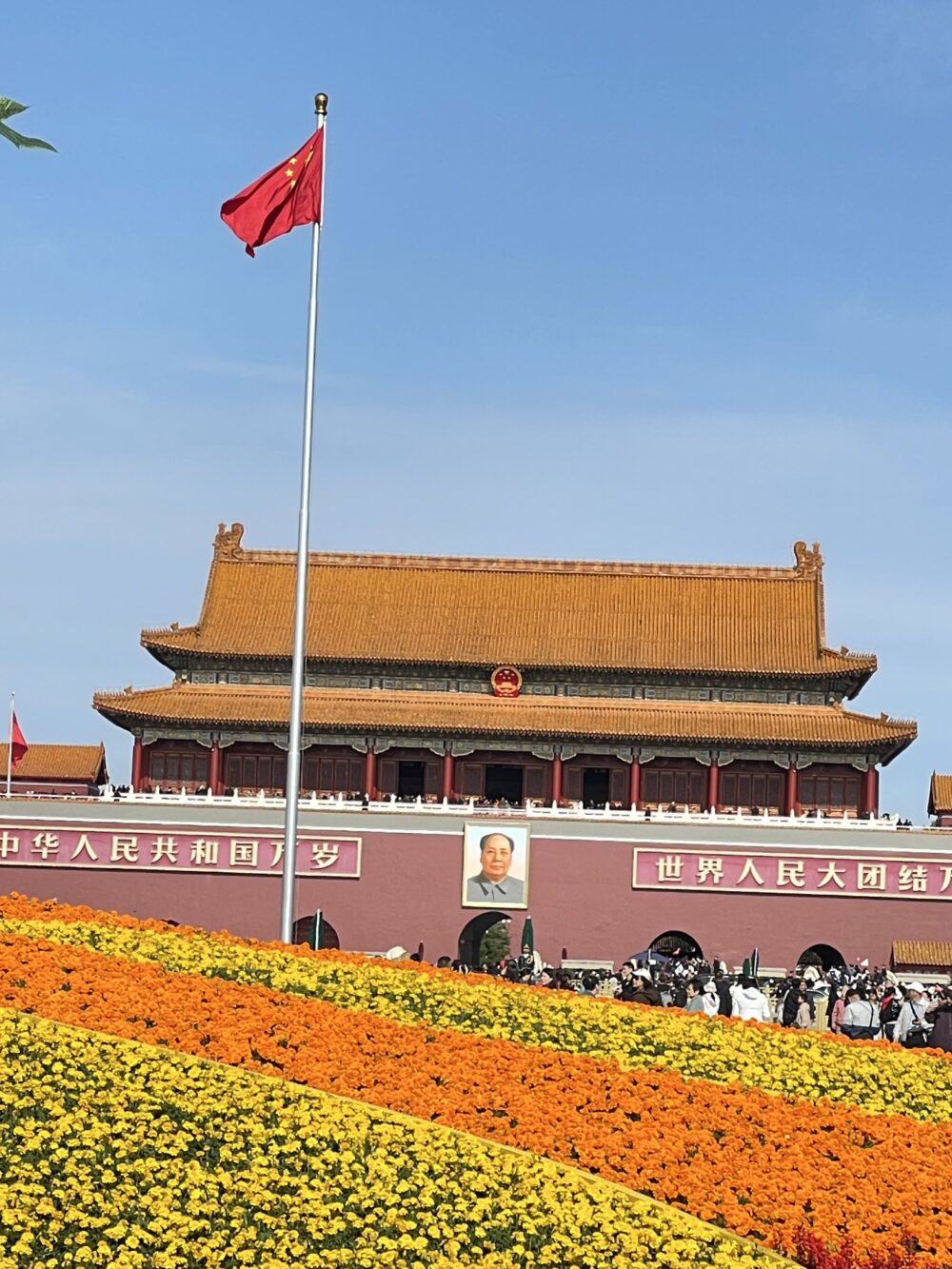

壮大な屋根の連なりに、かつての栄華が重なります。

出発前に感じた3つの不安

出発前、私が特に気になっていたのは3つ。

言葉・お金・通信の問題でした。

その前に正直に言うと、今回は最初から“ひとり旅”を選んだわけではありません。

行き先が中国と決まった時点で、誰も誘うことができなかったのです。

万が一何かあった時に責任が取れないと思ったし、

「中国?やめておいた方がいいんじゃない?」と言われるのもわかっていました。

だから、旅行に行くこと自体も人には言えませんでした。

「どこへ?」と聞かれた時に答えに困ると思ったからです。

静かに準備を進め、静かに出発する――それが、私の“覚悟の形”でした。

言葉の不安

中国語が話せない私にとって、言葉の壁は一番の不安でした。

とはいえ、入れて行ったのはGoogle翻訳アプリひとつだけ。

結果的に、それすら一度も使うことはありませんでした。

宿泊したホテルは日系で、日本語対応できるスタッフが2名は常駐していました。

観光地でもチケットのQRコード提示だけで進めることが多く、

話した中国語といえば「謝謝(ありがとう)」くらい。

それでも十分に旅は成り立ちました。

むしろ一番頼りになったのは、チャットGPT(最近はチャッピーというのですね笑)でした。

現地で中国語だけの画面表示が出た時は、

スクリーンショットを送ってチャッピーに内容を説明してもらい、

操作や表示の意味を理解して助けられました。

“ひとり旅だけど、ひとりじゃない”――まさにそんな感覚でした。

お金の不安

一番大きかったのが「支払い」です。

以前、上海旅行の時にアリペイが突然凍結され、

支払いができなくなった苦い経験がありました。

今回はその教訓を踏まえ、クレジットカード・現金・アプリ決済の三段構えで準備。

おかげでトラブルはゼロ。

「備えが不安を消す」という言葉の意味を、身をもって感じました。

通信の不安

言葉も通貨もスマホ頼みになる中国では、通信が命。

事前に日本でeSIMの設定を完了させ、空港に着いた瞬間からネットが使えるようにしました。

地図も翻訳も快適に動き、一人旅の心細さを和らげてくれました。

正直、旅が終わるまで自信は芽生えませんでした。

不安を抱えたまま、ひとつずつ予定をこなして帰ってきた――というのが本音です。

帰国後、旅行の話をすると、周囲の反応が面白かったです。

「えっ、中国に一人で?」「すごいね!」と賞賛なのかドン引きなのか。

ただ一気に私を見る目が変わったのは間違いありません。

実際に行ってわかった「優しい中国」

旅をして実感したのは、中国は思っていた以上に“優しい国”だということでした。

まず、何よりもスマホ。

もはや命の次にパスポート、その次にスマホ――と言っていいほど、

中国ではスマホが生活の中心にあります。

交通、入場、支払い、翻訳。

どれもスマホひとつで完結します。

スマホがないと、まるで地図を失った旅人のように身動きが取れません。

だからこそ、スマホを失くさないように常に意識し、

まさに“旅の相棒”として手放せない存在でした。

そんなデジタル社会の中でも、人の温かさを感じる場面が何度もありました。

機内では、中国人の女性が隣の席から話しかけてくれました。

なかなか聞き取れなかったのですが、

彼女は私の手のひらに指で漢字を書いて伝えてくれたのです。

その瞬間、言葉が通じなくても“心は通じる”という不思議な感覚に包まれました。

頤和園の入場ゲートでは少し手間取っていたとき、

後ろに並んでいた女性が笑顔で助けてくれました。

また、街の人々からは、日本人への興味や好意を感じることも多くありました。

言葉は通じなくても、私が日本人だとわかると笑顔を向けてくれる人が多く、

どこか「日本から来た人に親しみを持っている」という印象を受けました。

天安門広場の手荷物検査では、他の人よりも少し時間をかけて見られました。

財布の中やメモ帳のページまで丁寧に確認されて、

最初は「私は不審者だったのかな?」と思いましたが、

検査官の表情は真剣というより“興味津々”といった感じ。

おそらく、日本人観光客に珍しさを感じていたのだと思います。

態度は終始穏やかで、丁寧に対応してくれました。

“国としての厳しさ”と“個人の好奇心”が共存している――

そんな印象を受けました。

日本で言われているほどマナーは悪くなく、

むしろ首都・北京の人々は落ち着いていて整然としています。

歩きタバコを見かけることはありましたが、

それ以外はむしろ日本より静かに感じたほどです。

どんなにテクノロジーが進んでも、人の優しさは変わらない。

最新のデジタル社会と人の温度が共存している――

それが、私が実際に感じた“中国のリアル”でした。

まとめ

怖い、難しい、危険。

そんなイメージを持たれがちな中国ですが、

実際に歩いてみると、人の優しさや誠実さに何度も触れました。

日本で語られている印象とは違う現実がありました。

北京は、思っているよりもずっと優しく、美しい場所でした。

たしかに制度や文化の違いはあります。

でも、私が感じたのは「好奇心」と「温かさ」でした。

天安門広場での手荷物検査も、まるで“日本人を観察するような興味津々の眼差し”。

そこに敵意はなく、ただ純粋な関心が感じられました。

初めての中国一人旅は、終わるまでずっと不安の連続でした。

正直、旅が終わるまで自信は芽生えませんでした。

不安を抱えたまま、ひとつずつ予定をこなして帰ってきた――というのが本音です。

帰国後、旅行の話をすると、周囲の反応が面白かったです。

「えっ、中国に一人で?」「すごいね!」と賞賛なのかドン引きなのか。

ただ一気に私を見る目が変わったのは間違いありません。

次回は、そんな旅を支えてくれた

「アプリ・eSIM・Alipayなど、実際に役立った旅の準備編」について詳しくお伝えします。